بيير بيار: الناقد المحقق الذي يكشف الحقيقة “حول عشرة زنوج صغار”

ترجمة: عبد الرزاق أوتمي.

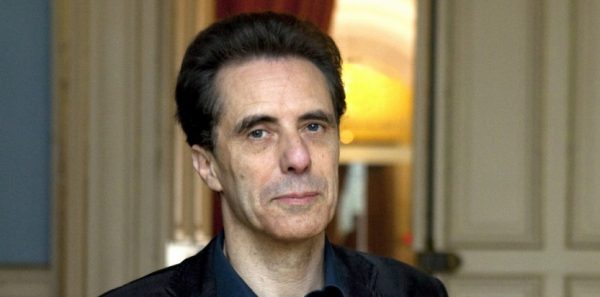

يمثل بيير بيار، المحلل النفسي والأستاذ الجامعي والناقد الفذ، معلما بارزا من معالم النقد الفرنسي المعاصر، واسما يفرض نفسه ضمن الساحة الأدبية، داخل فرنسا وخارجها، بغزارة إنتاجه وطرافة أطروحاته. فقد اعتادت الأوساط الثقافية، كل سنة أو سنتين، انتظار عمل جديد له، يخلخل به البداهات التي تعوّد الجميع الارتكان إليها، ويثير الجدل بين المهتمين بكتاباته الجادة والطريفة التي تفتح أعين القارئ على مجاهل لم يسبق له استكشافها وتوجه انتباهه إلى أسئلة جديدة لم يتقدم طرحها. “كيف نُحَسِّنُ أعمالا أدبية فاشلة؟” (2000)، “من قتل روجر أكرويد؟” (2002)، “هل يمكن تطبيق الأدب على التحليل النفسي؟ (2004)، “كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها؟” (2007)، وغيرها من الأعمال التي تؤثث عوالم الكتابة عند بيير بيار، يتحدث عنها في هذا الحوار الشامل الذي يثير فيه مجموعة من المفاهيم المفاتيح في تصوره للكتابة والأدب والنقد، والذي أجراه بمناسبة صدور كتابه الأخير “الحقيقة حول عشرة زنوج صغار” (2019).

– ينتمي هذا الكتاب إلى “متنبوليسي” ضمن “كوميديا أدبية”؛ هل يمكننا انتظار جزئهاالخامس؟

– هناك فعلا بناء تجميعي ذو حلقات سبع، يشكل ما أسميه نقدا تدخليا، في مقابل النقد التقليدي الذي أعيب عليه جموده وبقاءه بلا حركة حيال مجموعة من الأخطاء والفضائح والرعونة داخل الأعمال الأدبية والفنية… وداخل هذا الكل الفسيح، هناك حلقة مخصصةلما أسميه النقد البوليسي. وتتكون هذه الحلقات السبع من ثلاثيات، غير أن ما يميز هذه الثلاثية تحديدا، هو اشتمالها على أربعة أجزاء، ولا أدري لماذا علينا أن نقتصر دوما على ثلاثيات من ثلاثة أجزاء، كما لا أعرف ما إذا كان سيصدر منها جزء خامس، إذ لم أكن أتوقع جزءا رابعا، وكنت أعتقد أن الحلقة أقفلت بالجزء الثالث بعد كتاب “قضية كلب آل بسكرفيل”، ثم بدا لي إصدار جزء رابع ذي خصوصية،هي ما يسمى في النظرية الأدبية “الخارقةَ السردية” (métalespse)، أي خروج شخصية من العمل الأدبي للتعليق عليه، باعتبار أن المجرم هو الذي يحكي أيضا. هل سأصدر جزءا خامسا؟… لا أدري، لكني إذا ما أصدرته يوما، فسيكون حول السينما، لأن الأسئلة التي سيتناولها، تُطرح بشكل، هو في الوقت نفسه، متشابه ومختلف حين نُظهر الحبكة… أما الآن، فأعتبر الحلقةمقفلة بالأجزاء الأربعة.

– عنوان أحد فصول كتاب “قضية كلب آل باسكرفيل” هو “الحقيقة”، وفي كتاب “من قتل روجر أكرويد؟” “كل الحقيقة”، أما هنا، في كتابك الأخير، فلفظة الحقيقة موجودة في عنوان الكتاب نفسه. هل يُعدّ عملك تحقيقا مضاداً؟

– نعم، يبدو بوضوح أنها تحقيقات مضادة، حيث آخذ قضايا بوليسية قديمة، “قضايا باردة” كما يسمونها، لأبين أن التحقيقات كانت متسرعة، ثم أعيد فتحها في صيغة محكي نظري مثير، يستطيع القارئ خلاله، أن يكتشف، في الصفحات الأخيرة من كل كتاب، هوية القاتل الحقيقي، مع تركيزي على خاصية أساس، بالمقارنة مع باقي المجالات التي سبق لي الاشتغال بها في إطار النقد التدخلي، – وهي خاصية في النقد البوليسي – ، أن لا أعدلشيئا من النص موضوع التحقيق، بما في ذلك أدوات الترقيم، وهذا مختلف عن استراتيجيات إعادة الكتابة، القديمةِ قدمَ الأدبِ نفسه، والتي خصصت لها كتبا، كما فعلت، ضمن ما أسميه النقد التجويدي، من خلال أعمال “كيف نحسّن أعمالا أدبية فاشلة؟” و “ماذا لو غيّرت الأعمال الأدبية مؤلِّفيها؟” و “لُغز تولسوييفسكي”. القاعدة في النقد البوليسي أنلا نزحزح النص؛ ومع هذا، فإننا نغيره، لأننا نغير الإضاءة المنصبة عليه. هذا هو لب التحقيق، والغاية هي أن نبين أن نصا حتى وهو جامد تماما، يمكن أن يتحرك، كما وضح بورخيس ذلك آنفا بخصوصشخصية “بيير مينار”[1]. والنص نفسه يمكن أن يصير مختلفا تماما. وأنا هنا، ودون أن أغير شيئا من نص أغاثا كريستي، أبين أنه يمكن أن نعيد قراءته كما هو ماديا، ثم نستخلص استنتاجات مغايرة تماما.

– هذا تحقيقك المضادالثاني حول أغاثا كريستي، سبق لك أن بينت،في أول كتبك حول عملها الإبداعي، أن القاتل ليس هو منحدَّدَتْهُ. فلماذا هي بالذات، لماذا يعاد استحضار أغاثا كريستي بهذه الدرجة؟ فالاعتقاد الراسخ أن حبكاتها متينة، وهذه هي المرة الثانية التي توضح فيها أنها تكتب أشياء مغايرة لما تعتقد أنها تكتبه.ما أريد معرفته هو: هل هذه طريقتك في إعادة تقييم الحبكة أم أنها صيغة للقول إنها على درجة كبيرة من الضبط للحبكة البوليسية تسمح لنا بقراءتها قراءات مختلفة؟

– ثمة عدة أسباب، لم أكن أتوقعها، فرضت علي اختيار أغاثا كريستي، إذ إنني كنت أعتقد، كما أسلفت، أنني أتممت تلك الثلاثية بحصرها في ثلاثة كتب. أول هذه الأسباب أني أحب كثيرا أغاثا كريستي، وأرى أنها كاتبة غير معروفة، وأنا دائم الاشتغال بكاتبات وكتاب أحبهم. وعلى الرغم من أن النقد التدخلي “يتسلى” بالنصوص، فيحولها مباشرة أو بشكل غير مباشر، فالأمر يتعلق دائما بتكريم كُتَّاب. والسبب الثاني أن هذه النصوص متينة، من وجهة النظر البوليسية، إذ الأولى، بالنسبة إلى النقد البوليسي، التعرضإلى روايات بوليسية محكمة الحبك، وليس إلى أعمال أدبية ضعيفة. لقد كان أول عمل أنجزته في النقد البوليسي، قبل “من قتل روجيرأكرويد؟”، مقالا خصصته لرواية بوليسية مغمورة لجورج برنانوس[2]، عنوانها “جريمة”، كان قد ألفها لدواع معيشية، غير أنه لم يحسن التأليف، وكان ظاهرا أن العمل فيه خلل، حيث نلاحظ من جهة أن الحل المقترح غير ممكن، ومن جهة أخرى نكشف النقاب بسهولة عن مرتكب الجريمة. وهكذا، فلا قيمة لهذا إذاً، ومن الأجدى الانكباب على أعمال أدبية محكمة التأليف. أما السبب الثالث، فهو اعتقادي أن الأصلح في النقد البوليسي هو الاهتمام بأعمال أدبية يعرفها الجميع بقدر كاف، فحتى إن لم نكن مختصين في الرواية البوليسية، نعرف تقريبا المبدأ الناظم في “من قتل روجيرأكرويد؟”، و نمتلك فكرة حول ما يقع في “هاملت”، وشاهدنا الأفلام حول “كلب آل باسكرفيل” وقرأنا الرواية، ونعرف أن الأمر يتعلق في ” عشرة زنوج صغار” بجزيرة وضحايا… وهذا يجنبني مطالبة القارئ بالرجوع إلى المتن المدروس قبل الرجوع إلى كتابي، كما أني غير معني بالترويج لكتاب منافسين، لذا أفضل اختيار نصوص يتوفر القارئ المواكب على فكرة عامة عنها، لأن لب مشروعي هو البرهان والتأمل حول التأويل، ولا أريد إهدار الوقت في دفع القارئ إلى الرجوع إلى نص لا يعرفه. فلا أتصور، مثلا،في المدى القريب، الاشتغال بجورج سيمونون[3]، لأن هناك تمثلا عاما عن سيمونون، وليس ثمة نص بعينه لسيمونون يستحضره الجميع. فهذا إذاً هو السبب الثالث الذي جعلني أتعرض لرواية “عشرة زنوج صغار” ، والسبب الرابع،أن الرواية تنتمي إلى فئة فرعية في الروايات الملغزة، هي روايات الغُرَف المغلقة، وهي فئة اهتممت بها دوما، مما سمح لي، ليس فقط بالحديث عن روايات الإثارة، بل بتناول مسألة الغُرفة المغلقة أيضا، التي ليست، من الناحية المجازية، دون علاقة مع سؤال النص: كيف نلج نصا وكيف نخرج منه، كيف نلج غُرفة مغلقة وكيف نخرج منها، هناك صلات وتصاديات بين هذين السؤالين.

– نعم، وهذا ما تقوله في الفصل الذي تتناول فيه مسألة الغرفة المغلقة، حيث تعتبر أن السؤال ينتقل من البحث عن “من” ارتكب الجريمة إلى “كيف؟” وهناك مقطع بكامله إثر الإفصاح عن هوية “من” يتحول إلى “كيف”، كأن الأمر يتعلق ببنية مفروضة على القارئ،وما تبينه في كتابك – لن نكشف هنا طبعا هوية هذا الـ”من”- هو كمّ التساؤلات التي طرحها كل واحد من مدعوي الجزيرة حول هوية الجاني، وأن القاتل اهتم كثيرا بدراسة مختلف الجرائم- بما أنه قتل بالتسلسل – التي يمكن لسكان الجزيرة ارتكابها، فالجريمة هنا ترتكب كأنها عمل نقدي تقريبا،كأنها قراءة في قراءة.

– أكيد، هذا البعد موجود وهو يهمني أيضا.لنُذَكِّر أولا في اقتضاببالحكاية، رغم أن كثيرا من القراء يعرفون بم يتعلق الأمر: يدعى عشرة أشخاص، لا يعرف بعضهم بعضا، بدعوات فردية شخصية ومغرية جدا،إلى جزيرة، (مثلا: الجندي المدعو ماك آرثر يتوهم أنه سيلاقي على الجزيرة رفاقه في السلاح، الشابة المسماةفيراكليتورن تدعى لشغل منصب كاتبة،…إلخ)، يلتقون هناك، ويُقتلون الواحد تلو الآخر، إلى أن يموت الجميع دون أن تتوصل الشرطة إلى حل يسمح بتفسير هذه المذبحة. لقد فكر الشخص الذي ارتكبها طويلا في سلوكات كل واحد من المدعوين، إلا أن مشكلا يطرح، على كل حال، بمعزل عن العيوب الفجة، يتعلق بالغرفة المغلقة، وهو أن الشخص الذي يوجهإليه نص أغاثا كريستي التهمة، يبدوأنه، في النهاية، بقي في الجزيرة ضمن الجثث ، وهو حلفاشل من الناحية الجمالية، ومن منظور شعرية الغرف المغلقة، إذ المبدأ في ألغاز الغرف المغلقة أن لا يُعرف كيف دخل الشخص إلى الغرفة، وكيف ارتكب الجريمة، وكيف خرج بعد ذلك، وإذا قبلنا فكرة بقاء الشخص في الغرفة، فالأمر يصبح غاية في السهولة. المشكل، هنا، جمالي، كما قلنا، وقد أثارني منذ البداية، بمعزل عن العيوب الفجة الأخرى التي تعيق الحل الذي تقترحه أغاثا كريستي.

– طيب، ثم هناك المفهومالمركزيفي كل هذا، وهو “إعادة الاعتبار”، يتعلق الأمر، في هذه الحالة بخطإ قضائي صارخ، والشيء نفسه حصل آنفا مع “روجر أكرويد”، حيث استعملت هذا المفهوم في كتابك “من قتل روجر أكرويد؟”، هل يتعلق الأمر، إذاً،بتصحيح أخطاء قضائية؟

– يتعلق الأمر بترميم صيغة للحقيقة، بغرض محاربة الأخطاء القضائية، أو ما نسميه اليوم “الأخبار الزائفة”، وأريد أن أشدد على كون النقد البوليسي لا يقتصر على ملاحقة القتلة الذين لم يُقتص منهم داخل الأعمال الأدبية، بل له عدة ميادين أخرى، أذكر ثلاثة منها، بدأ يتطور العمل ضمنها: أولا: التحري حول الحياة العاطفية والجنسية الخفية للشخصيات المتخيلة، فكما أن الناس في عالمنا لا يقولون كل شيء لأقربائهم، ولديهم، عادة، حياة عاطفية وجنسية خفية؛ فالأمر سيان، في نظري، داخل الأعمال الأدبية، حيث غالبا ما يكون للشخصيات حياة خاصة تنفلت الإحاطة بها عن المؤلِّف نفسه، وهذه، بالمناسبة، ملاحظة قديمة في الأدب:ففي الأدب اليوناني، ثمة مثلا، عدة أدباء خلفوا تراثا يناوئ بشدة الأسطورة القائلة إن بينولوب بقيت وفية لأوليس عشرين سنة. وليست الفطرة السليمة وحدها من يوجههم هذه الوجهة، بل إن تحليل النص الأوديسي نفسه يوضح أن بينيلوب لم تكن بالضرورة الشخصية العفيفة التي حاولت قراءة معينة توجيهنا إلى تصورها. وبخصوص هذا المجال من النقد البوليسي، المتعلق بالحياة العاطفية والجنسية للشخصيات المتخيلة، أنوه إلى أن هذا النقدلا يصدر أيحكم قيمة أخلاقي إزاء سلوك الشخصيات المتخيلة التي يحق لها أن تعيش حياتها الخاصة كما يحلو لها. أما مجال البحث الثاني بالنسبة إلى النقد البوليسي فهو الشخصيات المختفية، وأنا لا أعني هنا الشخصيات التي يكون اختفاؤها الموضوع الرئيس للكتاب أو الشريط السينمائي، مثل “اختفاء امرأة” لألفريد هيتشكوك، بل أقصد الشخصيات التي تختفي دون أن ينتبه المؤلف إلى ذلك، والتي يحسن، فيما أظن، إصدار مذكرات بحث عنها، وهاك مثالا هو أول ما أثار انتباهي حين اشتغلتبشكسبير في “كما يحلو لكم”[4]: هناك شخصية رئيسة، تدعى “آدم”، تظهر في الفصلين الأولين، ثم تختفي نهائيا، حتى إن الشكسبيريين تساءلوا عن مآلها، وعما إذا لم يكن شكسبير قد نسيها في غمرة الأحداث، فالنقد البوليسي سيهتم، إذاً، بهذا النمط من الشخصيات التي غابت عن ناظر المؤلِّف نفسه. أما المجال الثالث للبحث عن “صيغة مختلفة للحقيقة” فهو الشخصيات التي تنتقل من عمل إلى آخر، عن وعي أحيانا ، كما هي الحال عند بالزاك، وأحيانا أخرى دون أن ينتبه المؤلِّف إلى الأمر. فإذا افترضنا وجود ممرات سرية بين الكتب، وهذه إحدى مصادرات النقد البوليسي، يمكن أن نرصد هجرة بعض الشخصيات من عمل إبداعي إلى آخر دون لفت انتباه المؤلِّف. وهكذا، فمن الواضح إذاً أن مجال اشتغال النقد البوليسي شاسع بما يكفي، وأنا سعيد بالتحاق زمرة من الباحثين الجامعيين الذين أسسوا، تحت رئاسة زميلتي كارولين جيليو، من جامعة المانس(Le Mans)، جمعية “أنتركريبول” (INTERCRIPOL)، (أممية النقد البوليسي)، والتي تقترح إتمام عمل “الأنتربول” في العالم الأدبي، وأشير هنا إلى عضوية بعض رجال الشرطة في جمعيتنا، كما أذكر موقعنا الإلكتروني intercripol.org، الذي يتيح نشر مساهمات وأوراق بحثية. وكل هذا كان لأبين الخيارات المتعددة التي يتيحها النقد البوليسي للبحث عن “صيغ الحقيقة المختلفة”، والعمل الجبار الذي يمكن إنجازه. والواقع أني حصرت تركيزي على القضايا الأكثر فضائحية، أي الأخطاء القضائية الضخمة، وسعيت إلى تبرئة ثلاثة أشخاص وكلب، بما أنالضحية في “قضية كلب آل باسكرفيل” حيوان تم التجني عليه.

– يبدو مفهوم الهذيان التأويلي مركزيا في هذا التشكيل.

– صحيح، هو كذلك، وقد بدا على هذا النحو منذ الجزء الأول:”من قتل روجر أكرويد؟”، من الثلاثية ذات الأجزاء الأربعة؛ وهو ملازم، على مستويات عدة، لنصوصي، أولا لأنها محكيات تخييل نظري، وأنا شديد التعلق بهذا، لأنه جنس حاولت تدشينه، وهو وسط بين التخييل الأدبي والعلوم الإنسانية، ولعل أحد أهم مبادئ محكي التخييل النظري، هو ضخ التخييل في التفكير والتأمل النظري، خاصة في القطب السردي، قطب التلفظ، بحيث لا يصير المتكلم هو بيير بيار كما هي الحال في الدراسات الكلاسيكية داخل العلوم الإنسانية، بل هو شخصية من الشخصيات، تتميز بذهانيتها، التي تتجلى بوضوح في القدرة على بناء هذيانات عالية الانسجام، وهو الحاصل، بحسب ظني، في جل كتبي، وهو ما لم ينتبه إليه بعض النقاد والصحافيين، الذين لم يستوعبوا أن السارد لم يكن أنا شخصيا، وأوضح مثال على ذلك، هو السارد في كتابي “كيف نتكلم عن كتب لم نقرأها؟”، الذي يتبجح بعدم فتحه أي كتاب قط، ويدعي أنه كلما قَلَّتْ قراءاته تحسنت أحواله، وكلما اضطر إلى إعداد درس حول نص يحرص على عدم قراءته، والواقع أني، عكس ذلك تماما، قارئ كبير. هذا السارد، إذاً، شخصية، فلا يمكن مثلا اتهام نابوكوف[5]بالبيدوفيليا لأن شخصية هامبرهامبر، الساردَ في رواية “لوليتا”، يغوي الفتيات الصغيرات. وهذا الفصل المبدئي بين السارد والكاتب، غير حاضر، حسب علمي، في العلوم الإنسانية، أو هو نادر، ولهذا أستعمله. العنصر الثاني هو أن هذا السارد، مثلي، لكن بشكل أعوص، ذهاني، أي أنه يمتلك قدرة عالية على التقاط مؤشرات وتجميعها لإنتاج معنى، وكذلك هو الأمر مثلا في ثلاثيتي حول الاستباق، هذه الثلاثية التي تضم أعمالي الثلاثة “غدا مكتوب”، “الانتحال استباقا”، و”التيتانيك سيغرق”، حيث نرى الرواة يلتقطون مؤشرات من الواقع وينظمونها لإنتاج معنى، وهذا مبدأ حرصت دائما على الاحتفاظ به في كتبي، بما في ذلك كتابي الأخير، ما يعني أن هذه الآلية التخييلية لا يقتصر دورها عندي في الوظيفة اللعبية، فبالإضافة إلى التسلية صحبة القراء الذين يحبون محكي الإثارة، وينتظرون معرفة القاتل في الصفحات الأخيرة، أعتقد أن ثمة رهانات نظرية، كالتأمل حول موضوع التعمية التي أمارسها بصيغة متقدمة في هذا الكتاب، بالإحالة على مجموعة من النصوص النظرية حول التعمية، سواء كانت نصوصا من التوجه المعرفي أو التحليل النفسي، إضافة إلى التفكير في موضوع، وإن لم تتم الإشارة إليه بوضوح، هو “الأخبار الزائفة”، إذ تنتابني الرغبة لأن أقول إنه كتاب حول “الأخبار الزائفة”، إنه كتاب يوضح كيف يمكننا أخذ مؤشرات من نص، دون ليِّ عنقه بالضرورة، إذ لا أفتري شيئا من العيوب التي أكشفها، والأمر نفسه بالنسبة إلى المؤشرات التي تدين أحدا بصفة قطعية؛ ومع هذا، فإن هذه “الحقيقة” التي أنتجها ليست “حقيقية”، لأنها ليست حقيقة أغاثا كريستي، وعلى هذا الأساس نستطيع قراءة النص بكيفيتين مختلفتين تماما، وهذا بالضبط ما يفعله الدسائسيون، والإنكاريون[6]، فأنا هنا أتواجد في القلب الذهاني لبناء المعنى، انطلاقا من الفكرة القائلة إننا جميعا بدرجات متفاوتة ذهانيون، نلجأ جميعا، وهو أمر ضروري لتوازننا النفسي، إلى تنظيم الحقيقة عبر خلق المعنى، وتحديدا، كما أشرح ذلك في أحد الفصول، عبر إبداع السرد، فنحن كائنات سرد، لدينا رغبة في السرد، فمن خلال تموقعي في قلب البناء التأويلي والذهاني أحاكي، بالتوازي المرآوي، آلية الهذيان الكائنة في لبّ كتبي.

– تتكون رواية “عشرة زنوج صغار” من ثلاثة أقسام: هناك الحكاية المرتبطة بالدعوة إلى الجزيرة وما تستتبعه، ثم المحادثة بين محققي سكوتلاند يارد التي تفصح عن بعض المعطيات، ثم اعتراف القاتل في الأخير. هل يمكن اعتبار كتابك الجزء الرابع الناقص، بناء على مبدإ رئيس يبدو حاضرا في مجموعة من نصوصك هو مبدأ عدم الاكتمال، باعتبارأن كل عمل أدبي – وهذا ما يمنحه غنى وقوة – هو دائما غير تام، وأن جزءا من قصته يأتي لاحقا عبر القراءات البارعة المنجزة حوله؟

– أجل، ثمة دوما ثغرات في النص الأدبي، هذا أمر بنيوي، فالوصف دائما غير تام ،بخلاف السينما، والقارئ مطالب في كل آن أن يتمم؛ ثم هناك بالضرورة إضمارات، حتى وإن خصصنا، مثل لورانس ستيرن[7]،خمس مائة صفحة لليوم الأول من حياتنا، فإن ثمة إضمارات، والقارئ مطالب بالتكملة في كل آن؛ وفوق ذلك، ففي كل نص ذي بنية بوليسية، توجد ثغرات، وفي رواية أغاثا كريستي ثغراتصارخة. وهكذا، يكون بإمكاننا، دون تحريك شيء من النص، إضافة أسطر وشروحات تجعله أحسن تماسكا. وهنا، أود العودة إلى مسألة الثغرات هذه، لأن كل كتبي في النقد البوليسي تقوم على البحث عن ثغرات مطلقة، والثغرة في هذا العمل هي حكاية العاصفة. كما قلت قبل قليل: عشرة أشخاص في جزيرة، وقاتل بالتسلسل يغتالهم واحدا واحدا؛السؤال البديهي: لماذا لم تحاول الضحايا الهرب إلى الشاطئ الآخر؟ الكتاب يقدم إجابة: لم يحاولوا ذلك لأن عاصفة هادرة ضربت الجزيرة، وحالت دون السباحة إلى الضفة الأخرىعلى الرغم من قرب المسافة بين الضفتين. وهنا تظهرالثغرة: كيف تنبأ القاتل، الذي يريد التفنن في قتل عشرة أشخاص، بوقوع العاصفة؟ أمام هذه الثغرة التخييلية يلزمنا، إذاً، إتمام النص، وممارسة هذه العملية التكميلية، التي توجد، بنيويا، في كل عمل أدبي وفي كل رواية بوليسية، بشكل بنيوي أيضا، كما يوضح ذلك المتخصصون في الرواية البوليسية الملغزة، كروايات أغاثا كريستي. فالمؤلفة مجبرة، لتعمية القارئ، على أن تعدد المسالك والقرائن ضد ثلة من الشخصيات، وحين تنتهي إلى إدانة إحدى هذه الشخصيات، لا تستطيع طمس كل المسالك، وبالتالي، تبقى فجوات مفتوحة، بشكل طبيعي في بنية الكتاب. بالنسبة إلى العمل الأدبي، ورواية الإثارة تحديدا، ثمة عمليات تتميم يركز عليها النقد البوليسي، وذلك في انعكاس لعلاقتنا بالواقع اليومي، حيث نكمل الحقيقة بشيء هو، في أسوإ الأحوال، هذيان، وفي أحسن الأحوال، هو ببساطة عملية ضخ للمعنى والحكي في ما يحيط بنا.

– لدي سؤال فيه بعض الحرج، وربما رفضت الإجابة عنه. أتساءل كيف تبدت لك هذه الهفوة الصارخة التي اشتغلت بها، بصيغة أكثر دقة، هل هي بداهة نتجت عن قراءة وإعادة قراءة رواية “عشرة زنوج صغار”، أم أنك التزمت عملا تفكيكيا لعناصر الرواية. كيف اشتغلت؟ هل هي البداهة بقراءة النص أم حصل إعادة تركيب وتَثَبُّت ٌكما يفعل المحقق؟

– في البداية هناك دائما اكتشافالثغرة، والثغرات متعددة، فحكاية العاصفة قديمة، بعد ذلك أترك المشروع ينضج، أفكر فيه، وقد تمر فترة بين لحظة رصدي للثغرة أو اكتشافي للمجرم وبين قدرتي على إدانته، وهو ما حصل في “هاملت”، التي كانت تتضمن ثغرة صارخة، ودون الدخول في التفاصيل، يتعلق الأمر بمسألة التمثيل الإيمائي، وهذه الثغرة اكتشفها الشكسبيريون أنفسهم، وتحديدا سنة 1917علي يد شكسبيري يدعى غريغ، وقد حاول الشكسبيريون طيلة سنوات إيجاد حل لهذا الثغرة، وأنا نفسي اكتشفتها وحددت من قام بالفعلة، فقد كان الأمر واضحا، وكانت تنقصني معطيات لإقفال القضية؛ وفي هاملت تحديدا، كان ثمة مشكلة واجهتها لسنوات، وهي أن كلوديس، الشخصية التي يدينهاشكسبير، يقر بالجريمة، بوضوح، في مشهد تدور وقائعه في الكنيسة، ما العمل إذاً والمتهم قد اعترف؟ كما هو معروف في التحقيق البوليسي، في فرنسا على الأقل، الاعتراف وحده لا يكفي للإدانة، فمع وجود أشخاص محترفي اعترافات بكل شيء، لا تركن الشرطة العلمية إلى مجرد الاعتراف، وكذلك النقد البوليسي. لذلك لزمني بعض الوقت بين اكتشافي الثغرة وتحديدي القطعي للفاعل، وبين بنائي ملف القضية. وهذا يعني أيضا أن في حوزتي مجموعة من الملفات غير المحسومة لحد الساعة، والتي ربما حللتها يوما. ثمة، إذاً، زمن للتحضير. وإذا كان هؤلاء المذنبون قد نجحوا خلال سنوات وقرون في الإفلات من العدالة، فليس الأمر عبثا، بل لأنهم قد حضَّروا جرائمهم بعناية، ولذلك فليس من الغريب أن نحتاج بدورنا وقتا لحل هذه القضايا.

– هل يمكن الحديث في الرواية البوليسية عنعروج الشخصية؟

– هناك مسلمة ينبغي لنا استحضارها بخصوص هذه الأعمال، وقد وضحتها بإسهاب في كتابي “قضية كلب آل باسكرفيل”، وأعود إليها في هذا الكتاب، وهي استقلالية الشخصية الأدبية: فنحن نسمع أحيانا روائيين يحكون أن شخصية ما أفلتت منهم، كما كان كونان دويل[8] يشتكي من عدم قدرته على التخلص من “شارلوك هولمز” الذي يسكنه ويضطهده. ماذا تعني، إذاً، استقلالية الشخصية الأدبية هذه؟ المقصود أن بإمكاننا، وأنا ممن يعتقد ذلك، لا الحديث عن الشخصيات المتخيلة فحسب- وهو نقاش تم تداوله طويلا في الفلسفة، له فيها مؤيدون ومعارضون -، بل وأن ندرك أن لها شكلا من الاستقلالية في الحركة وحتى في الوعي. في الحركة: وهو ما يجعلها ترتكب أفعالا جرمية دون علم مبدعيها، أو تعيش حياة عاطفية تغيب عنا، وفي الوعي: إذ أعتقد أن علينا اعتبارها كائنات ذات فكر معين، وثبات واستمرارية في الزمن، يلزم منحها وضعية اعتبارية، كما هو الشأن مع كائنات ومجتمعات أخرى كالحيوانات، وضعية ستحدد حقوقها وواجباتها : حقوقها في عدم الامتهان والاحتقار، وواجباتها في الالتزام بعدم اجتياح الحياة النفسية لبعض الأشخاص، كما قد يحصل أحيانا، وكما وضح ذلك سيرفانتيسوفلوبير، إذ يحصل أن تتحكم شخصيات متخيلة في أشخاص من العالم الملموس. فمسلمة الاستقلالية هذه، أساسفي فهم ما أفعله، ولها انعكاسات في قراءة أعمال إبداعية عديدة، تتعدى بكثير الرواية البوليسية، ولا ننسى أيضا أن النقد البوليسي لا ينحصر اهتمامه، كما أشرت آنفا، في جرائم القتل، وإن كانت هذه الجرائم أبرز مجالاته، بل يهتم أيضا بمجموع الحياة العاطفية الغنية جدا والغامضة جدا، والتي تغيب عن المؤلفين أنفسهم.

– عندما يطالب بيير بيار بإعادة النظر في الوضع الاعتباري للشخصية المتخيلة، هل يُعدّ بذلك “ناقداً متطرفاً”؟

– في الواقع، هذا النقاش الفلسفي المهم، حول وضعية الشخصيات المتخيلة، موجود وقديم، تداول فيه ثلة من الفلاسفة مثل راسل، الذي لايرى إمكانية لأي حديث عن الشخصية المتخيلة لأنها، ببساطة،غير موجودة، إنه الفرع “التمييزي”، بتعبير توماس بافل[9]، بمآزقه المنطقية، من قبيل قولنا إن شارلوك هولمز يقطن باريس، والذي يبدو بوضوح أنه غلط، مما يثبت أن داخل الملفوظات حول الشخصيات المتخيلة، يمكن التلفظ بملفوظات خاطئة أو صحيحة. وفي مقابل الفرع التمييزي، هناك الفرع الذي يسميه بافل “الإدماجيون”، وهم الأكثر انفتاحا وتسامحا إزاء الشخصيات التخييلية، التي يرون إمكانية الحديث عنها، بل ويعتبرونها، كما أفعل شخصيا، ذات استقلالية، وهو رأي عدة نقاد آخرين، إذ لن تجدوا فقط شهادات بهذا المعنى عند ثلة من الكتاب بل ستعثرون على هذا الرأي عند المنظِّرين أيضا من مثل باختين؛ وداخل هذا الفرع “الإدماجي”، أنا في الجانب المتطرف، ضمن أولائك الذين يرون وجوب الاعتراف بالحقوق، وتحديدا، بشكل من الوعي والاستقلالية لهذه الشخصيات. وهذا يغير تماما العلاقة بالنص، ويتناغم مع نظرية أعزها وتمنح سندا نظريا للنقد التدخلي هي نظرية العوالم الممكنة، والتي يدافع عنها اليوم جزء مهم من الفيزيائيين الجادين، والقائلة بوجود عوالم ممكنة موازية لعالمنا، ننتمي إليها أيضا، مما يعني مثلا أن كل الأعمال الأدبية الأخرى التي يدرسها النقد التدخلي من خلال تحريف النصوص مباشرة أو بشكل غير مباشر، كل الكتاب الآخرين الذين يفكر فيهم يوجدون في عوالم أخرى، وينبغي لنا فقط الانتباه إلى الإشارات التي يمكن التقاطها من هذه العوالم الموازية. وفي إطار التفكير في موضوع العوالم الممكنة نفسه، نستطيع أن نتخيل أن بعض سكان العوالم الأدبية لهم وجود في هذه العوالم الممكنة؛ وهذا يقودنا، إذا أردنا استعمال المصطلح التقني الذي أوردناه قبل قليل، إلى القول إن الخارقة السردية هي وجه بلاغي أساس في عوالم كتابتي. وأُذَكِّر هنا بأن الخارقة السردية هي تغيير في المستوى السردي، كأن تخرج الشخصية المتخيلة من العمل الأدبي لتسكن عالمنا، أو أن نخرج نحن من عالمنا لنسكن عالما أدبيا؛ و يمكنني هنا استحضار المثال الرائع، فيلم وودي ألين “وردة القاهرة الأرجوانية” حيث يُتَيَّمُ أحد شخوص فيلم بمتفرجة فيه، فيتخطى الشاشة للالتحاق بها. إن كل ما أُنْجِزُه ينبني على خوارق سردية وقناعة بوجود تنافذ بين العوالم الأدبية وعالمنا الواقعي.

– ماذا عن مفهوم “الجريمة العابرة”؟

– قد أحتاج، لإنجاز تحقيق بوليسي، أن أنظر في الحلول التي وجدها الكاتب نفسه أو الكاتبة نفسها في مكان آخر، إذ الحل أحيانا موجود في مكان آخر، وقد سبق لي استعمال هذه الآلية التأويلية، لدعم تحقيقي في كتاب “من قتل روجيرأكرويد؟”، وها أنذا أعيد استعماله هنا في “عشرة زنوج صغار”، مبينا أن الحل الحقيقي، الذي يسدالثغرات دون تعديل النص، يوجد في روايتين لأغاثا كريستي، واحدة كُتبت قبل هذه، عنوانها “أ. ب. س. ضد بوارو”، والأخرى كُتبت بعدها مباشرة، وتَرْجَمْتُ عنوانها “اغتيال تحت الشمس”، بدلا من العنوان المترجَم المألوف “عطلة هيركيلبوارو” البعيد عن العنوان الأصلي « Evilunder the sun ». وهكذا، فأنا أجد حلولا ،إذاً، عند أغاثا كريستي نفسها؛ وتزداد أهمية هذه الآلية، في حالة أغاثا كريستي، لأن الرواية الثانية التي أستدعيها، والتي جاءت بُعَيْدَ “عشرة زنوج صغار”، تدور أحداثها في المكان نفسه، أي فوق جزيرة متخيلة، استلهمتها أغاثا كريستي من جزيرة بورغأيلاند، في منطقة دوفان بإنجلترا، التي كانت الكاتبة تحب الإقامة بها. وقد زرت الجزيرة للتحقق من المصداقية العلمية لشيء مما أدّعيه. فجزيرة بورغأيلاند، تمثل، إذاً، وفيالآن نفسه، مسرح أحداث “عشرة زنوج صغار” و”اغتيال تحت الشمس”؛ والجدير بالملاحظة، هنا، أن أحد عناصر الحل المستعمل في “اغتيال تحت الشمس”، يسمح بحل قضية “عشرة زنوج صغار”، وهذا هو مفهوم “الجريمة العابرة”، الذي يؤدي، كذلك، إلى التساؤل عما إذا لم تكن أغاثا كريستي، بصيغة قبل واعية، ولا أقول غير واعية، تستحضر هذا الحل، إذ يبدو الأمر كأنها لم تكن راضية كفاية عن الحل المقترح في “عشرة زنوج صغار”، فعمدت إلى اقتراح الحل الحقيقي في الرواية الموالية. وهكذا، فمن خلال استعمال عدة روايات في الآن نفسه، نكون واثقين من الحصول على حلول أقرب إلى العالم التخييلي للكاتبة.

– هو شكل من التناصإذاً، لكنه مقتصر على المتن الإجرامي، ضمن هذه العلاقة الدائمة بين الواقع والتخييل، والتي نجدها كذلك في كلامك عن المكان، حيث ينتقل كل شيء، وثمة تنافذ في كل مكان من الكتاب؟

– طبعا، ثمة تنافذ بين مختلف مؤلفات كاتب معين؛ والأكثر من ذلك، وكما سبق وقلت قبل قليل في حديثي عن المستويات المتعددة للنقد البوليسي،فثمة تنافذ بين مؤلفات عدة كتاب، وهو ما التقطه بدقة مخرجو السلسلاتالتلفزيةالذين ابتكروا مفهوم “الكلوز أوفر”، حيث يزاوجون، في المدة الزمنية لحلقة واحدة، سلسلتين منفصلتين تمام الانفصال عن بعضهما البعض. غير أن صناع السلسلات، الذين غالبا ما يتقدمون علينا بمسافات، اشتغلوا على “الكلوز أوفر” غير الواعي، أقصد أنهم يكشفون أن سلسلتين مختلفتين تماما تنتميان في الواقع إلى العالم نفسه، كما يبدو ذلك عند عودة ممثل للظهور، أو الظهور الغامض لشيء ما، إلى غير ذلك؛ و أود أن أشير، كذلك، في إطار هذه الإشادة بصناع السلسلات، إلى تقدمهم الكبير فيما يخص الإشكالية التي أشرت إليها قبل قليل، حول الشخصية المختفية، إذ إنهم صنعوا مفهوما هو “متلازمة تشاك كينيغهام” حول سلسلة ” هابيدايز” (happy days)، لتحديد الاختفاءات الغامضة لشخصيات السلسلات وشرحها، أحيانا بين موسم وآخر وأحيانا أخرى بين حلقة وأخرى، ولقد استطاعوا تحديد العشرات منها، التي لا أحد ينكب عليها، وهذا يظهر المجال الواسع المفتوح أمام هذه التحقيقات؛ وهكذا، فالتنافذ بين أعمال الكاتب نفسه، أو أعمال عدة كتاب، هو شيء أساس في ما أحاول دراسته.

– وكنت تتحدث،قبل قليل، عن ضرورة منح الشخصيات التخييلية وضعا اعتباريا أسوة ببعض الأقليات المضطهدة. وثمة أمر مثير في كتابك، ربما هو إشارة ذكية أيضا، أو نوع من اللعب كي لا يُكشف عن أي شيء، أو هو نمط من الكتابة الدامجة[10]، فهل كان ذلك صيغة لإخفاء القاتل فقط، أم أن لمسألة التأنيثفي الكتابة أهمية عندك ؟

– الاثنان معا. فأنا أساند كليا الكتابة الدامجة، وكنت ضمن الموقعين على العريضة الموجهة إلى المدرِّسين للكفّ عن تدريس هذه القاعدة النحوية العبثية التي يهيمن بموجبها التذكير على التأنيث، والتي أُذَكِّر بأنها طارئة في تاريخ اللغة: ففي العصر الوسيط مثلا، كانت تُمارَس الكتابة الدامجة. بالتأكيد، من الصعب تطبيق ذلك دائما في إطار كتاب، لكنني طبقت، في هذا الكتاب،قاعدة المساواة النحوية هذه، بين المذكر والمؤنث، إذ في كل مرة أشير إلى القاتل أقول “أو القاتلة”، وذلك لأسباب واضحة تتعلق بعدم إفشاء هوية القاتل للقراء قبل الصفحات الأخيرة.

– هناك سؤال موجه للنقاد، سواء كانوا تدخليين أم لا، يتعلق بمفهوم التحقيق.لقد أشرت، قبل قليل، إلى بعض الأشياء التي لا تمارس كثيرا في العلوم الإنسانية، كتسليط الضوء على السارد وجعله أحد مكونات التخييل. ربما اطلعت على النص الذي نشره إيفانجابلانكا[11] حول مسألة التحقيق، الذييسميه “القارة الثالثة”، حيث يتحدث عن قارة خضراء للتخييل وقارة رمادية للاتخييل، ثم يعتبر التحقيق الأداة الناجعة لتنافذ المفهومين والجمع بين القارتين، فهل التحقيق، في نظرك أنت أيضا، هو الشكل الذي يمكن أن يشمل كل الأشكال، خاصة أنك تتحدث عن التخييل النظري، ويمكن النظر إلى كتبك باعتبارها كتبا نظرية تُقرأ بوصفها روايات؟

– حسنا، ثمة مسألتان. أولا، أكن تقديرا كبيرا لأعمال جابلانكا، ولا أعرف هذا النص الذي تحدثت عنه، لكني معجب جدا بكتابه “حكاية جَدَّيَّ اللذين لم يكونا لي قط”، وأعتبر أن هذا النمط من مسارات الكتابة هي التي تُحدِث صدى. ثانيا، ثمة دائما، في أساليب كتابتنا، أمور تنفلت منا، فالنقد التدخلي نشأ موازيا لكتابات تتطرق إليه: وهنا، أفكرفيما قدمه جاك ديبوا، وميشيل شارل، وفيما يكتبه اليوم مارك إيسكولا وصوفيا رابو؛ فهؤلاء الكتاب، ودون أن يتم بينهم أي توافق، يكتبون نصوصا تتصادى، لأن الأفكار تتنقل، وهو ما ينطبق على التحقيق، بما أننا صرنا اليوم ثلة من الممارسين له. وأنا لا أريد بهذا تعميما، ففي حالتي، التحقيق هو الشكل الذي يناسبني، غير أني لا أريد تعميمه ولا تدريسه، بل أعتقد أن على كل واحد أن يجد الشكل الأدبي الذي يناسبه، وحتى إن كنا اليوم عددا من الممارسين لهذا الشكل، فهذا لا يدفعني لأن أجعل منه قاعدة أو معيارا، والحكم نفسه ينطبق على المحكي النظري والنقد التدخلي، فهذه بالنسبة إلي أشكال من التعبير تناسب عالمي، وتوافقسعيي إلى كتابة نصوص في الفكاهةأيضا، وهي خاصية أساسية تميزني عن كثيرمن زملائي الكتاب في العلوم الإنسانية، الذين ليست فكرة إضحاك القارئ همهم الأكبر؛ وهكذا، فالأمر، إذاً، بالنسبة إلي، ليس معيارا ، لكني أرى أنه أضحى اليوم توجها.

– سؤال أخير، يقودني إليه بسلاسةٍ كلامك. يبدو أن المزج، بالنسبة إليك، يتجلى في التنافذ تخييل / لا تخييل، أو، أحيانا، تخييل / تخييل، لكنه يتمظهر، أيضا، في العلاقة اللعبية بالنصوص، حيث إن هناك شعورا بشغف بالغ بالنصوص، وكل هذا في سبيل بناء قراءات وتعليقات غاية في الجدية حول الأدب، كما نلاحظ في بعض المفاهيم الأساس في النقد الأدبي عندك. أفلا يكون الانتقال بين الأشكال، بالنسبة إليك، هو هذا الأمر أيضا: البعد الجدّي والبعد اللعبي في أعمالك؟

– أجل، هذا البعد اللعبي موجود، لكن ثمة أيضا، وقبل أي شيء، قناعة بأن الأدب، والفن بصفة أعم، يمكن أن يُقدّم إلينا الكثير؛ ولهذا قلت سابقا إنني حين أشتغل بكاتب ما، فلأنني معجب بعمله من هذا المنظور أو ذاك. فمن بين الفروع السبعة للنقد التدخلي، لدي تعلق خاص بالفرع الذي أسميه تطبيق الأدب على التحليل النفسي، والذي أحاول فيه تبيان قدرة الأدب على منحنا نماذج للتفكير في الحياة النفسية؛ فبغض النظر عن الثلاثية التي أنجزتها حول تطبيق الأدب على التحليل النفسي: بكتاب عن لاكلو، وكتاب عن موباسان، وكتاب تركيبي[12]، كانت هذه المقاربة دائما حاضرة في أعمالي، وبصفة خاصة في كتابي السابق “لغز تولستويفسكي”، حيث أوضح كيف تسمح العودة إلى هذا الكاتب الروسي الكبير والمغمور، بالتفكير في نموذج بديل للتحليل النفسي، هو نموذج الشخصيات المتعددة، الذي لم ينجح في فرنسا، وشاع في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يبدو لي قادرا على تحليل شخصيات بعض الناس. كما أن كل ذلك التأمل في التعمية، الموجود في كتابي الأخير “الحقيقة حول عشرة زنوج صغار”، داخل في إطار تأملاتي حول قدرة الأدب على تعليمنا أشياء مهمة. وبالتالي، هناكبعد تأملي أدبي نفساني، وآخر سياسي، أمارسه في مجال آخر من النقد التدخلي أسميه النقد الانشطاري، والذي أنجزت فيه حتى الآن مؤلفين هما: “أ كنت مقاوما أم جلادا؟” و “هل أنقذت جانفييفديكسمير؟”، ثمهناك تأملات في الفيزياء، لكوني أومن أن النقد التدخلي ينبغي له أن يلتحق بالعلوم الصلبة ويبارح العلوم الرخوة التي ينتمي إليها نقد غيري من النقاد، وأخص من العلوم الصلبة الفيزياء الدقيقة.

– وهل أنت ماض في إحدى هذه الفروع السبعة؟

– طبعا، أحاول إتمام المجموع للحصول على بناء ذي انسجام عميق،ويمكن أن أقول- وهذا ليس جازما لأن الأمور تتغير من كتاب إلى آخر -إنني أتجه إلى بناءٍ من اثنين وعشرين مؤلَّفا: ست ثلاثيات، وثلاثية من أربعة أجزاء.

– جميل أن توجد قطعة زائدة، لأنها هي التي سيتم تحريكها.

– نعم لكنني لن أستطيع، كما في لعبة “الپوزل”، إتلاف كل القطع.

– شكرا لك بيير بيار

– شكرا لكم.

[1]– بيير مينارPierre Menard، شخصية متخيلة اختلقها الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس في إحدى قصصه المعنونة “بيير مينار مؤلف دون كيخوطي”، ضمن مجموعته القصصية “تخيلات” (Fictions) الصادرة سنة 1944.

[2]– جورج بيرنانوسGeorges Bernanos، (1888 – 1948)، كاتب وروائي فرنسي،ازداد بباريس وعاش معظم شبابه في منطقة فروسان في الشمال الفرنسي، شارك في الحرب العالمية الأولى وأصيب فيها إصابات عديدة. من أشهر رواياته “تحت شمس الشيطان”(Sous le soleil de satan)،و”يوميات قس الأرياف” (Journald’un curé de campagne)الحائزة على الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية.

[3]– جورج سيمونون Georges Simenon (1903 – 1989)، كاتب وروائي بلجيكي، ازداد في لييج وتوفي بلوزان في سويسرا، غزير الإنتاج، اشتهر برواياته البوليسية التي احتلت شخصية العميد ميغري بطولة أغلبها، ترجمت أعماله إلى أكثر من خمس وأربعين لغة، واعتبرته مؤشرات اليونيسكو أكثر الكتاب البلجيكيين مقروئية.

[4]– “كما يحلو لكم”(As youlikeit)، هي كوميديا لويليام شكسبير، كتبها سنة 1599، تمتزج فيها أحابيل تنازع السلطة بين أخوين في دوقية فرنسية، وأحابيل الحب بين أفراد الحاشية، وتؤدي فيها شخصية “آدم” دور خادم لأورلاندو أحد أتباع الدوق المخلوع.

[5]– فلاديمير فلاديميروفيتشنابوكوفVladimir Vladimirovitch Nabokov، (1899 – 1977)، كاتب أمريكي روسي الأصل، ولد بمدينة سان بترسبورغ، ثم هاجر بين الحربين العالميتين إلى أروبا، فالولايات المتحدة الأمريكية، حيث دَرَّسَ الأدب وكتب سنة 1955 رائعته الروائية “لوليتا” (Lolita)التي كرسته كاتبا عالميا، وقد أثار موضوعها، عن علاقة غرامية بين طفلة قاصر وراشد، جدلا كبيرا عرَّضها لمنع.

6- نستعمل لفظتي “دسائسيون” و“إنكاريون”مقابلين على التوالي للفظتين الفرنسيتين (complotistes)و(negastionistes)، إذ يعني الأول القول بنظرية المؤامرة، فيما يفيد الثاني إنكار ادعاء محرقة اليهود الأوربيين على يد النازية.

[7]– لورانس ستيرنLaurence Sterne (1713 – 1768)، كاتب ورجل دين بريطاني، يعتبر إلى جانب الفرنسي رابلي والإسباني سيرفانتيس الآباء المؤسسين للجنس الروائي الحديث، وتعد روايته “حياة وآراء تريستريمشاندي النبيل” (Vie et opinions de TristramShandy gentilhomme)، العمل الذي أذاع صيته في كامل أوربا، حيث طور فيهالأنماط التقليدية للسرد، وأعاد النظر في مفهوم البطل.

[8]– أرتور كونان دويلArthur Conan Doyle (1859 – 1930)، كاتب وطبيب بريطاني، يعود إليه ابتكار شخصية المحقق “شارلوك هولمز” Sherlock Holmes، التي استعملها في عدة روايات وقصص أشهرها رواية “كلب آل باسكرفيل”.

[9]– توماس بافل Thomas Pavel، ولد سنة 1941، أكاديمي روماني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومتخصص في الأدب الفرنسي، اشتهر بنقده للبنيوية الفرنسية، خاصة رولان بارت، وباهتمامه بالعالم الروائي وتقاطعاته مع الواقع المرجعي من خلال نظرية العوالم الممكنة، طارحا تساؤلات حول قيمة “الحقيقة التخييلية”.

[10]– الكتابة الدامجة (l’écriture inclusive): هي نمط من الكتابة المحايدة التي تسعى للمساواة بين الجنسين، ومحو كل تفييء تمارسه اللغة، عبر مستوياتها النحوية، الصرفية، التركيبية…، إزاء فئات محددة، جنسية، عمرية، إثنية، الاجتماعية، وذلك باستبعاد قاعدة تغليب صفة التذكير والتأنيث، واجتناب التراكيب ذات الحمولة التفييئية.

[11]– إيفان جابلانكا (Ivan Jablonka)، كاتب ومؤرخ فرنسي، ازداد سنة 1973، اهتم بجنس التحقيق الذي يرى فيه إمكانية للجمع بين العلوم الاجتماعية والإبداع الأدبي، من خلال آليات أبرزها مفهوم “التخييل المنهجي”. يقسم جابلانكا الكتابات إلى ثلاثة أحياز، يسمي الأول “القارة الرمادية” (الكتابات الأكاديمية) والثاني “القارة الخضراء” (الكتابات التخييلية)، والثالث “القارة الثالثة” (الأشكال الهجينة المركبة من التخييل والصرامة المنهجية). من أهم أعماله التي تناولت هذا التصور كتابه الصادر في 2014: “التاريخ أدب معاصر: بيان من أجل العلوم الاجتماعية” (L’histoire est une littérature contemporaine: Manifeste pour les sciences sociales).

[12]– يحيل بيير بيار هنا على كتبه: “مفارقة الكذاب: عن لاكلو” (Le Paradoxe du menteur. Sur Laclos) 1993، “موباسان، بالضبط قبل فرويد” (Maupassant, juste avant Freud) 1994، “هل يمكن تطبيق الأدب على التحليل النفسي” (Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse) 2004.